2022年6月18日天川村(龍泉寺、稲村ヶ岳、大日山、洞川温泉)に行きました。

女性限定!身をもって感じる!1日修行体験!で稲村ヶ岳に行きました。

修験道文化が今も強く残る天川村。

修行の地に足を踏み入れ、身を持って天川村の歴史に触れ、修行の厳しさを感じてみましょう。

ということで、1日修行体験に参加をさせていただきました。

世界遺産である大峯の山々に抱かれ、修験道と共に奈良県の美しい自然と文化が残る村。それが天川村。

1300年前に役行者によって開かれた修験道発祥の地である霊峰大峯山(山上ヶ岳)には、今も多くの修験者が修行に訪れています。

標高1726m、大峯山系唯一の独立峰の稲村ヶ岳は、女人禁制の大峯山(山上ヶ岳)に対し「女人大峯」とも呼ばれます。

5~6月にはミツバツツジやシャクナゲ、6~7月にはオオヤマレンゲやイワカガミが咲き、秋の紅葉、冬の樹氷等が見られる山として、年間を通じて多くの登山者で賑わいます。

6/18はシャクナゲが終わり、コアジサイやフタリシズカ、イワカガミを見ることができました。

山頂の展望台からは、大峯奥駈道の大パノラマを眺望することが出来ます。

とHPにありますが、今日はあいにくの雨。

大パノラマは次の機会に持ち越しとなりましたが、雨に打たれてキラキラと輝く苔の森を見ることができました。

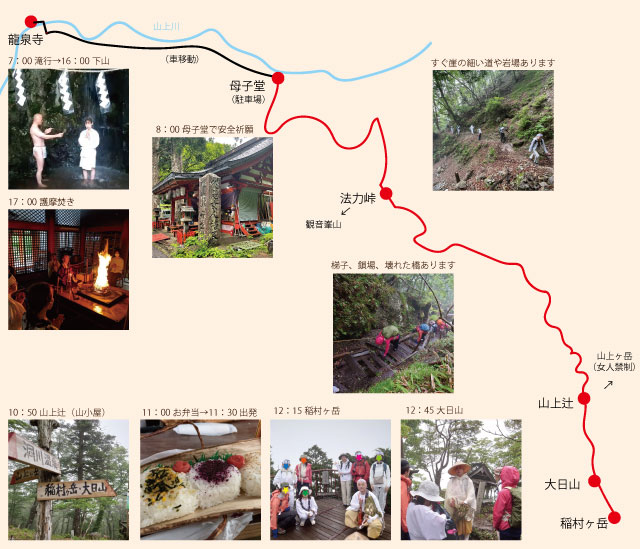

以下、龍泉寺から稲村ヶ岳往復の一日をまとめました。

7:00龍泉寺集合。

龍泉寺は真言宗修験総本山醍醐寺の大本山であり、大峯山寺の護持院でもあります。

白鳳年間(645〜710)に役行者が大峯を開山し、修行していた頃、山麓の洞川に下りられ、岩場の中からこうこうと水が湧き出る泉を発見されました。役行者がその泉のほとりに八大龍王尊をお祀りし、行をしたのが龍泉寺の始まりであると伝えられています。

龍の口より湧き出る清水によって満たされた池は、水行場としても名高く、修行者の身心を清める第一の行場となっています。

今日は私たちも水行をさせていただきました。

水行はとにかく息を吐くことに集中します。

山の湧水は冷たいのと、かなりの水圧があるため、息をし忘れてしまったり、脳震盪を起こす場合があります。本当は般若心経を唱えるのですが、初めてで声を出すことはなかなか難しいため、「とにかく息を吐きましょう。息を止めてはいけません。」と注意がありました。

滝に打たれている時はとにかく悪いものを流れる様子をイメージします。嫌なこと、嫌な部分を洗い流して綺麗にするイメージです。

滝に打たれた後は体がすっきりして、ぽかぽかしてきます。目に映る景色も澄んで見えます。(*個人の感想です)

でも、悪いものが流れたままでいると、空いた隙間に悪いものが入り込んでしまうこともあるそうです。

だから、水行の後は八大龍王尊の前で御祈祷していただき、いいもので隙間を埋めていただきました。

8:00滝行の後は車で母公堂(ははこどう)へ移動。

母公堂では登山の諸注意がありました。

緊急事態に備えてスマホを持って行くことも最近の登山の常識となっています。

登山用アプリもありますが、地図のダウンロードは必ず前日までにすること。到着してからスマホを触ると電池が消耗するのでお勧めできません。

その他食料と水、雨具など装備はきちんと揃えましょう。

そして天川村の自然についてのお話がありました。

天川村は「人によってつくられた自然」であり、修験道や植林で人が山に入ることで今の自然になっています。人と自然が共存しているというのは天川村のような場所なんですね。

そしていよいよ入山前の御祈祷をしていただき、出発です。

稲村ヶ岳の特徴は植林している場所と雑木林、苔むした場所、岩場、昔海だった部分が隆起したことによる瓦礫地帯など変化に富んでいることです。植物も、鳥も、歩いている場所によって様々に変化していきます。

写真はコアジサイとフタリシズカ。

コアジサイは普通のアジサイよりかなり小さく、綿毛のようにふわふわしています。稲村ヶ岳は群生しているので、あたり一面に甘い香りがしています。

フタリシズカは普通2本の花序をつけますが、4本のものも多く、賑やかに咲いていました。

10:00植林地帯の途中にあるのが、通称「ゾウの木」。ここまで来たら稲村ヶ岳との中間地点です。

この木は目・耳・鼻がついていて、どこから見てもゾウに見えます。不思議ですね。

植林地帯が終わり、自然林へと景色が変わっていきます。

10:55山上辻に着きました。ここにはトイレと山小屋があります。

私たちはおにぎりのお弁当をいただきました。疲れた体に梅干しが最高です。

ここでも先生からのアドバイス。

「山でのご飯はよく噛んで食べましょう」

よく噛むことで消化が良くなり体への負担が減るし、早く栄養になってくれます。

早朝出発で滝に打たれ、慣れない登山でお腹ペコペコでしたが、がっつかず、ゆっくりよく噛んでいただきました。

また、トイレの注意ですが、水洗ではありません。バケツをもってトイレに入り、終わった後はバケツの水を流します。そして、次の人が利用できるようにトイレの横にある水くみ場でバケツに水を入れたら元の場所に戻しておきましょう。

11:30休憩したらいよいよ稲村ヶ岳へ。

途中、ほぼ崖のような岩場や鎖場、橋は壊れかけていて穴が開いたりゆらゆらしている場所も多いです。足元に注意しながら釘の上を歩きます。雨の日は特に滑るので注意が必要です。岩場は滑りやすいので、必ず手をついてから足を下す。鎖場は前の人が行ってから進むなど、先生のアドバイスを受けながら慎重に進んでいきます。

12:15稲村ヶ岳到着。展望台が作られています。

今日は雨でしたが、晴れていれば360度の眺望を楽しむことができます。

女人禁制なので私は行けませんが、修行の聖地として知られる山上ヶ岳よりもこの稲村ヶ岳の方がほんの少し標高が高いそうです。

もと来た道を戻って次は大日山に向かいます。

12:47大日山到着。ぽこんと丸い形ですが、山頂は10人くらいが立てるくらいの場所しかありません。今日はここでも御祈禱をしていただきました。

「家に帰るまでが遠足です」

小学生の時に毎回聞かされた言葉ですが、これはどんな時でも言える事です。特に登山は登りよりも下りでの事故の方が多いそうで、思っている以上に疲れていたりするので要注意です。

気をつけながらも、山の中が気になります。

ピンクの花は「イワカガミ」。岩場に自生し、この艶のある光沢の葉が鏡のように見えることから、「岩鏡」と名付けられたとか。

白い方は「ギョクリンソウ」。葉緑素を持たないので光合成をしないため、真っ白。腐生植物という仲間で菌と共生している。別名「ユウレイタケ」って、なんだか少し怖いです。

「シャクナゲ」は終わっていましたが、1輪だけお花を見つけました。

これから7月にかけては「オオヤマレンゲ」が見頃を迎えます。

他にも、絶えず鳥の声が聞こえています。私に聞こえたのはウグイス、ミソサザイ、オオルリ、カッコウ。キツツキで穴だらけになった木もありました。

四季折々の稲村ヶ岳を楽しみたいですし、奈良県外の方にも楽しんでいただけると嬉しいです。

16:00、予定より1時間早く下山。

温泉ですっきりした後、17:00龍泉寺に戻って護摩を焚いていただきました。

私は初めての体験でしたが、岡田住職の一つ一つの所作がとても美しく、瞬きもせず見入ってしまいました。

華道や茶道、日本舞踊、空手などもそうかもしれませんが、日本の芸能(御祈祷を芸能と一緒にしていいのかわかりませんが)はどれも「型」が決まっていて、護摩もそれと同じように感じました。まっすぐなものはまっすぐに、そして無駄な動きはなく、まとっている空気が乱れることもなく…という、そういう雰囲気がとにかく美しすぎて感動しました。

■シェアオフィス西友

■中華料理彰武

■天川村公式サイト

■本日の先生:大師山妙法寺 大塚知明

・今回のブログに使用した写真は①以前に撮った写真も含まれています。②同行者が撮影してくれた写真も含まれています。